SINOPSE

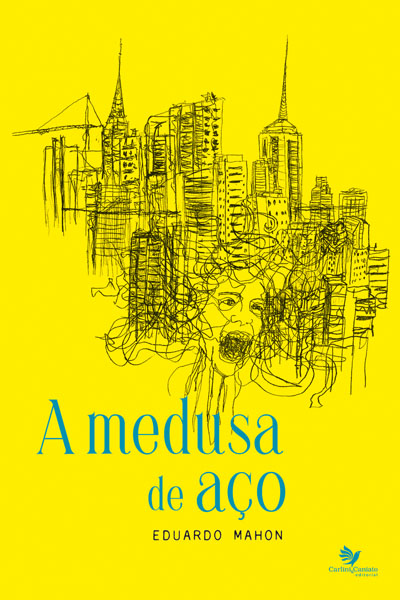

A MEDUSA DE AÇO – Os poemas captam purezas e impurezas da urbe, onde o passado é irrelevante e o futuro pode muito bem ser o imediato desdobramento do presente que se torna polimorfo, movediço, inseguro e, ao mesmo tempo, incomumente encantador.

FORTUNA CRÍTICA - OLGA CASTRILLON-MENDES

O AÇO QUE NOS HABITA

Olga Maria Castrillon-Mendes

“O poeta é semeador de cidade” (p. 47)

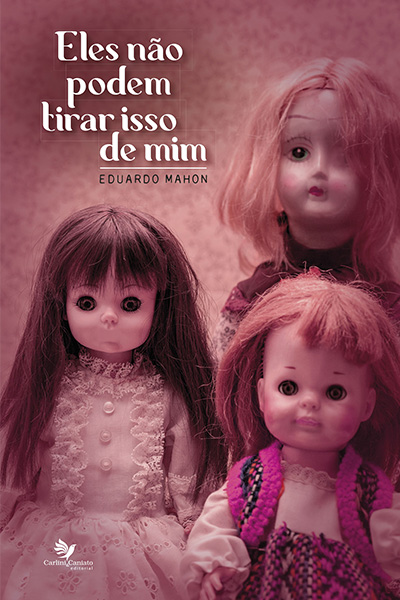

Costumo falar sobre a produção narrativa de Eduardo Mahon. Percorri todos os seus contos e romances, extraindo deles as condições de impotência e o quanto de humano resta em cada uma de suas personagens. Costumamos ver o nosso destino social e histórico na literatura, na poesia, na música e em outras artes iluminadoras do fenômeno humano. Na fronteira entre o lúdico e o sério, mas quase sempre jocosamente, residem as estapafúrdias situações da vida (e da morte) tão ao sabor das reflexões do autor.

Os poemas não fogem desse compasso rítmico de valsar ao som de bandolins ou sambar com vilancetes que mexem com a sensibilidade do leitor. Em gêneros distintos, mas não distantes, Mahon saboreia a tradição literária, que domina com passeios, tanto pelos clássicos europeus, entranhados na sua formação, quanto pelas fontes da modernidade literária. O resultado dessa simbiose é certa dimensão dos sentidos que adquirem os “rostos” da sociedade, misto de racionalidade e, paradoxalmente, irracionalidade. Entre o excesso e a falta a humanidade se expõe aos riscos e à autodestruição. Sem a noção de equilíbrio a cidade está marcada por toda sorte de infortúnios e desagregação. Nesse espaço, o mito continua a cumprir os desígnios do Olimpo, desta feita o homem como lobo do homem, como costumamos compreender o fenômeno social.

Depois das aventuras poéticas de livros feitos em linguagem imagética, como a trilogia Palavrazia, Meia palavra vasta e Palavra de amolar, todos de 2015, além da dupla de bolso Um certo cansaço do mundo e Quem quer ser assim sem querer? de 2017, Mahon mergulha no universo urbano sem receios de romper com os estigmas que envolvem a concretude das esquinas de um mundo de cimento e aço, representação do contemporâneo, em A medusa de aço (2021). É nas dobras do tecido esgarçado da urbs que a poesia brota conduzida por olhares em trânsito: da tradição à modernidade: “se fosse dono dessa terra/mandaria arrancar todo broto verde/e no lugar do horizonte modesto/plantaria prédios galerias cidades inteiras (p. 47).

Com Apollinaire e Baudelaire, nas duas primeiras partes em que se divide o livro, a tradição se mede pelo mito grego da medusa entre os silenciosos segmentos do tempo. O “silêncio abortado” da beleza e da sedução “solidamente convicta da sua teimosa ontologia de pedra” (p. 18). É o fado da medusa a fazer de tudo, pedra. No enleio poético, “prefiro viver sujo de asfalto/longe dos mosquitos/dos mugidos das fogueiras/e do cheiro desse estrume nostálgico” (p. 39), a medusa seduz para consumir os sedimentos do presente: “somos os fósseis de nós mesmos” (p. 20).

De Apollinaire, o poeta apreende o vazio que está fora da cidade; de Baudelaire, o fascínio da cidade que ora hipnotiza, ora escraviza. Sua nudez pétrea está fadada a transformar gentes em aço: “Vem cimento amado/apaga essa modorra da minha urbe desalmada” (p. 42).

Na última parte, o dueto se faz entre sons que brotam das ruas em forma de “rodas vivas”. O que antes era conduzido pelo mito, hoje se rodeia de crashes trazidos por vozes musicadas. A tragédia tem som das onomatopeias e por quem “ouve mas não vê”, de forma a ter a roda viva “carregando tudo pra lá”. A imagem não se prende ao espelho de ação retroflexa que petrifica a medusa, mas o tempo é o senhor, que apesar de tão bonito, não varre a inocência bucólica e o tempo presente. E tudo se transforma em absurdas contradições de um antifuturo que espreita dogmas petrificados. O que esperar de vidas anciãs em cidades formigantes com corpos estendidos no chão nas esquinas de concreto armado?!

A resposta, talvez, esteja no encantamento do mito que atravessa os tempos. Desde sua tomada como explicação para as coisas inexplicáveis, até hoje, quando sua carência deixa a humanidade sem rumos, o mito exerce o poder de falar. A medusa de aço é a confluência temporal em que podem emergir os sentidos da vida. O mito realiza o retorno no ciclo universal numa ameaçadora imagem do que aniquila tudo o que produz. No entrecruzar do mito com a história reside o ritual das variadas representações do tempo e do jogo poético das descobertas. É o grito silencioso visível no “chiaroscuro” dos contrastes entre luzes e sombras representados nas obras de Caravaggio. Pelo olhar do artista barroco as serpentes contorcionistas na cabeça da medusa são as vertentes da tragédia. Vistos hoje, traduzem a experiência por mecanismos linguísticos que constroem a realidade sobre si mesmos, subvertendo modelos realistas.

Em tempos sombrios, ao ser habitado pelo aço é possível, pela força da redundância, vislumbrar uma humanidade mais humana?!

Eduardo Mahon não dá respostas; pelo contrário, insiste na capacidade de serpentear a cabeça do leitor para também ele transformar paraíso em sertão; pedra em aço; tempo em nadas, “cancelando o amanhã para que a espera desencarne ainda hoje” (p. 32). Decepar a cabeça da medusa é o ato simbólico de engendrar outras vidas que habitam em cada um de nós.

Tarde em Cáceres, 21/10/2021