SINOPSE

ALEGRIA – Romance. Um médico inominado separa-se da mulher e vê no jornal oportunidade de emprego no interior do país. Uma vez aceito o convite, muda-se para uma pequena ilha chamada Alegria e lá constata um estranho morticínio de peixes e uma gravíssima epidemia de suicídios. A missão do protagonista é uma só: saber o que está acontecendo com as pessoas, antes da extinção total.

FORTUNA CRÍTICA - VERA MAQUÊA

A intangível conciliação

Por Vera MAQUÊA

Que tipo de narrativa se iniciaria com uma citação de A peste, de Albert Camus, de onde sugere-se que foi retirado o título Alegria, se não fosse para tratar do absurdo presente em tudo, desde situações do cotidiano até grandes fatos que marcam a vida?

Na encruzilhada em que seres de diferentes procedências se encontram para um acerto de contas muito simples: a vida como ato, como teatro, com aquele necessário e vital elemento de tragédia que dá aos espíritos, dos mais simples aos mais complexos, o gozo da dor e da alegria.

Dividida em três partes, o escritor Eduardo Mahon nos apresenta uma cidade chamada Alegria, metáfora de um isolamento, na ilha que a suporta e num encadeamento de acontecimentos com ares de romance polar, com mistérios plantados pelo narrador desde as primeiras páginas. Fenômenos anunciados e fatos estranhos, por meio de estratégias desconcertantes, fazem da cidade um espaço-tempo de eventos inusitados, acompanhados de comentários despretensiosos do narrador que, sendo em primeira pessoa, deveria saber bem menos.

A sequência de mortes, das explicadas às mais mal explicadas, dá um tom de recherche às pegadas das personagens e de seu interlocutor, oscilando entre o mistério do trágico e o mistério dos romances policiais, na sua forma clássica do tipo Umberto Eco, do que se alimentam casamentos infelizes, frustrações cotidianas para tocar com fineza o autoritarismo que manda matar quando as pessoas não põem, elas mesmas, fim às suas vidas.

Nessa novela vibrante e nervosa, que não pode nos impedir de lembrar de Um copo de cólera, de Raduan Nassar, há no entanto um aspecto de relevo que segue na linha sutil da organização narrativa: os problemas da cidade como uma doença social, cujo narrador médico é de fato o melhor para abordar e analisar a sociedade. Num desses momentos, na parte 2, o narrador médico e sociólogo se confluem com precisão: “Aqui em Alegria, o caso é patológico, uma epidemia, aliás. Alguma coisa estava causando novo desastre, contaminando as pessoas que não tinham nenhuma alternativa, ainda mais isoladas no meio do nada (p.43)”.

Nesse sentido, podemos incluir essa novela na linhagem daquelas obras iconográficas de grandes alegorias contemporâneas, como Ensaio sobre a cegueira, de José Saramago; Cem anos de solidão, de Gabriel García Márquez ou mesmo um conto de Jorge Luis Borges como Funes, el memorioso, pois são todos efeitos de uma doença social, cujo maior mal está na ignorância e no isolamento, cujos governos autoritários sempre fizeram questão de manter. O narrador de Alegria bem sabe disso. Já na parte 3 dessa novela, entrevemos, às vezes, um filósofo, um tipo sartriano, que se revela numa espécie de epifania sem moderação:

Fosse como fosse, era mentira o que o prefeito dizia no autofalante todos os dias. Nem os peixes, nem as pessoas pararam de morrer. A situação estava igual. Mas eu estava proibido de dizer algo a alguém. No fundo, acreditava mesmo que os índices de mortandade iriam melhorar com o pacote de felicidade proposto pelo governo. Donato organizou shows de palhaços na praça central, contratou mímicos para percorrer os bairros mais distantes, além de aumentar o cachê os músicos que tocavam tarantela ininterruptamente. O pianista Tomazzo Ferri que perdera seu piano para a fogueira foi nomeado maestro. Negócio de ouro. Ganhou o que queria e o que nem mesmo ele acreditava. Bastavam os músicos tocarem o ritmo do prefeito (p.55)

A vida (e a morte) assim passa a fazer parte de um acorde, de um movimento, de uma onda, de um som, orquestrada por alguém, que não Deus, posto que o narrador diz-se ateu. Uma espécie de música humana, cujos timbres nascem da própria condição existencial, aquela que ultrapassa toda miséria material como podemos ler em A peste, epígrafe de Camus que costura essa narrativa.

Parece ser na consciência nublada do narrador que flamejam os limites do conhecimento de si e dos outros. O narrador, em vários momentos, afirma que é difícil conhecer realmente o outro, mesmo sendo alguém com quem vivemos. Nesse diapasão, o fato de ser médico faz dele um sujeito cínico, muitas vezes. Toma distância e analisa com frieza os sentidos (ou a falta) da morte, das vontades de morrer, desde a dúbia morte de sua esposa, Elisa, até a de Isabela, de 19 anos, filha de Vincenzo Rosano. O suicídio do prefeito, o de Maria do Rosário já no início da narrativa, cujo bilhete é também um mote para construir uma possibilidade ao seu modo, se acumulam em sobreposições de eventos, repetindo-se, como um desenlace natural da vida. Mas é a frieza que triunfa no gesto de contar desse narrador que evidencia o ritmo de suas escolhas:

As pessoas morriam como moscas. Que eu saiba, as moscas têm vinte e oito dias de vida, mais ou menos. Entre o mês de dezembro e o janeiro seguinte, começaram a chegar os corpos dos mais ricos. A família Rosano foi-se toda, sem exceção, assim como os Trova, Basilli, Amadio, Fassoni, Mazzetti, Andreoli, Rosso e toda a gente do extremo norte de Alegria. Não houve Natal, nem festa de réveillon. Nem lugar, nem circunstância propícia (p. 59).

Da mesma maneira, o narrador tenta reconstituir o que diria a Elisa ao mostrar-lhe o prejuízo de tê-lo perdido, apresentando-se como um velho feliz, brincando com seus fictícios netos. Mas num movimento semelhante de avanços e recuos o leitor é surpreendido no final ao topar com o Epílogo. O absurdo constitui as filigranas da ação narrada e arremata o segredo que o narrador prende até o final, ao modo do desfecho de Grande sertão: veredas. Que arte seria melhor que contar “sabendo”, como se, igual ao leitor, não soubesse. Essa resposta só poderia ser dada se, efetivamente, escrever não fosse um modo de escavação do próprio eu, nessa encruzilhada que dissemos no início: um encontro para acertos de contas. Com quem? Quantos poros existem na linguagem? Quanta distância pode haver entre o escritor, o autor, o narrador? Nos limites da estrangeiridade, escrever ficção seria a melhor maneira de filosofar, diria Camus.

E não serei eu a tirar do leitor essa descoberta.

Um brinde ao nosso narrador!

Alegria!

DIVANISE

A CORROSÃO EM ALEGRIA DE EDUARDO MAHON, UMA RESENHA

CORROSION IN ALEGRIA BY EDUARDO MAHON, A REVIEW

MAHON, Eduardo. Alegria. Cuiabá; Porto Alegre: Carlini & Caniato; Editora Sulina, 2018.

Alegria (2018) de Eduardo Mahon é, num certo sentido, uma história do Brasil profundo, distante dos grandes centros metropolitanos. A narrativa principal se passa na fictícia cidade de Alegria e, embora o estado ao qual pertence jamais seja nomeado, o deslocamento do narrador-protagonista revela o seu caráter longínquo, encravado no coração do país: “eu iria parar de oito em oito horas para dormir nos hotéis de beira de estrada. Dois dias de viagem seriam suficientes para chegar à rodovia federal e, de lá, seguir pela vicinal até meu novo emprego” (p. 11). O personagem, que também não tem nome, é um médico residente na capital (qual delas?) que se muda para Alegria após ser contratado, com um alto salário, pela prefeitura local.

O isolamento desse espaço é ainda reforçado pela sua qualidade de ilha, “curiosamente fincada no meio do maior rio da região” (p. 11). Os grupos sociais da cidade também vivem numa espécie de apartação bem delimitada: mestiços de indígenas ou caboclos de um lado e brancos descendentes de italianos de outro. Para se referir a ambas as coletividades, o narrador utiliza os termos “bugres” e “carcamanos”, de uso corrente comumente pejorativo, mas que, em sua fala, adquirem uma espécie de neutralidade ou pelo menos equivalência, já que não se identifica de fato com nenhum deles. Ao contrário, o médico parece pairar acima dessas distinções, não se envolvendo intimamente nem tomando partido em suas disputas.

A história de Alegria não é muito diferente daquela de outros territórios localizados no centro do país. Habitada originalmente por etnias indígenas que a chamavam de Inquirim (“morro do sossego”), foi um dia alcançada pelas máquinas do governo federal, que abriram caminho até ali, derrubando, com grossas correntes, milhares de árvores centenárias. A via aberta deu passagem aos primeiros brancos, basicamente militares e garimpeiros, que trouxeram doenças responsáveis por dizimar grande parte da população nativa. Metais preciosos não foram encontrados, mas logo se descobriu que o morro era um importante depósito de calcário, despertando, assim, o interesse dos italianos, que assumiram a extração do minério e o poder político e econômico da região. Dessa história comum de desigualdade surge um elemento mágico que talvez explique os estranhos acontecimentos testemunhados dali em diante pelo narrador. Conforme explica o historiador da localidade, “os italianos foram amaldiçoados pelo povo retirante por bulirem com o 'morro do sossego'” (p. 33-34).

Além dessa camada histórica mais profunda, o presente da narrativa não é precisamente delimitado. Porém, tem-se a impressão de que a história ocorra em algum momento dos anos 50 ou 60, já que não há menção à televisão (nem muito menos à internet), mas sim às novelas do rádio. O protagonista alterna, em sua narração, os eventos ocorridos em Alegria com aqueles correspondentes ao término de seu casamento com Elisa, depois do qual decidiu se transferir da capital. Não faz referência a divórcio, legalmente instituído no Brasil somente em 1977, mas a desquite, que já era anteriormente previsto no Código Civil. E, para falar com sua mãe, por exemplo, ele conta apenas com o único posto telefônico da cidade, operado por uma telefonista. Esses detalhes temporais ajudam a compor a ambientação do Centro-Oeste, num período em que atraía cada vez mais interesse das outras regiões e do governo federal.

Sem ser exatamente rico, o narrador pertence ao mesmo grupo dos privilegiados que já foi examinado de forma irônica, na literatura brasileira, por autores como Machado de Assis e Graciliano Ramos, entre outros. Afinal, ele é um homem branco heterossexual que exerce uma das profissões mais prestigiadas do país, a medicina. As características que ele compartilha com protagonistas anteriores, como Bentinho, Brás Cubas e Paulo Honório, são exatamente o cinismo, a ausência de empatia e uma grande dificuldade de estabelecer vínculos sólidos com outras pessoas. Nem mesmo em relação à mãe ele nutre sentimentos profundos, sem esboçar grande sofrimento ao ser avisado de sua perda: “[s]ua mãe morreu, meu filho. Faz duas semanas já. [...] Bati o telefone no gancho. Não era preciso alongar a conversa” (p. 113). Ele também é acusado por Elisa de ser “desatento”, um dos motivos para o fim do relacionamento.

Essas características da personalidade do médico estranhamente refletem o insulamento de Alegria, e nisso se esconde uma pista relevante para o entendimento do desfecho da história. Antes disso, a cidade é acometida por uma mortandade inexplicável de peixes e por uma epidemia de suicídios, chegando gradualmente ao número de milhares de mortes. Diversamente dos suicídios comuns, que de forma geral são o último ato de pessoas deprimidas, os ocorridos em Alegria são atitudes inesperadas de homens, mulheres e crianças que antes pareciam normais e até bastante alegres, fazendo jus ao nome da cidade. O médico, então, faz uma descoberta fundamental: “uma membrana opaca envolvendo todo o globo ocular” (p. 64) dos suicidas defuntos, aproximadamente como o que acontece com peixes mortos.

A relação entre os suicídios e a morte dos peixes da cidade, ao que tudo indica também voluntária, não chega a ser explicada. Contudo, por meio de uma escrita instigante e bem construída, Mahon oferece uma série de peças que um leitor atento perceberá formarem um amplo mosaico. Não existem pontas soltas nessa narrativa, desde a epígrafe retirada de A peste de Albert Camus, até cada uma das cenas rememoradas pelo narrador. Inúmeros paralelos são aos poucos traçados entre o que se passa em Alegria e a vida pregressa do protagonista, o que permite o desenho de um padrão relativo à morte, às perdas e ao consequente embotamento da capacidade de sentir - e mais do que um tropo recorrente, os peixes funcionam como um símbolo desse processo. Quase sem perceber, o leitor será conduzido a uma investigação da vida interior do personagem, em que a homologia entre interno e externo se torna cada vez mais evidente.

Ainda assim, mesmo o leitor mais atencioso provavelmente irá se surpreender com a conclusão presente no Epílogo. Após a leitura, porém, é inevitável a impressão de que ela faz todo o sentido e que já vinha sendo preparada desde a primeira linha. Além desse domínio admirável da construção narrativa, Mahon também estabelece um produtivo diálogo com a tradição da literatura brasileira, colocando em xeque-mate o grupo que costuma protagonizar essas narrativas. Não se trata de uma ruptura, já que outros autores já haviam demonstrado como os privilégios são capazes de corroer moral e psicologicamente essa camada social. Mas em Alegria tal corrosão se aprofunda radicalmente, tornando a vida de seu protagonista praticamente uma irrealidade. Nenhum homem é, afinal, uma ilha, por mais que construa barreiras entre sua vida e a de outros seres humanos.

LUIZ GONZAGA

A TRISTEZA FANTÁSTICA DE ALEGRIA!

Entrevista com o escritor Eduardo Mahon

Por Luiz Gonzaga Lopes Porto Alegre

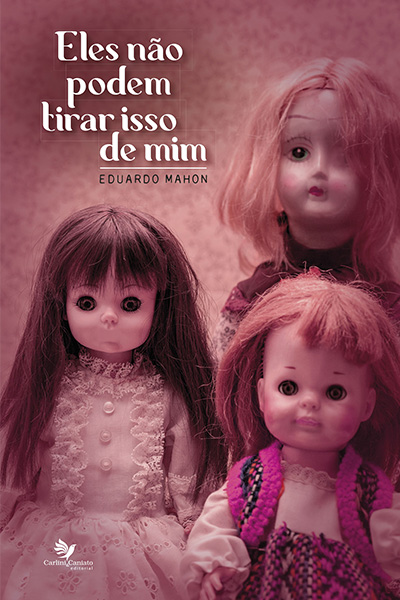

O advogado, professor e escritor carioca, radicado em Cuiabá (MT), Eduardo Mahon, estreou em texto no RS com a publicação de um conto no Caderno de Sábado em março, “Manual de Instruções”, no qual um pai compra um arco-íris para o filho, mas não lê o manual de instruções e o brinquedo pifa. Pois este escritor com mais de uma dezena de obras lançadas, terá lançamento em Porto Alegre do seu novo romance “Alegria”, nesta sexta-feira, dia 20, às 18h30min, na Letras & Cia Livraria, do Shoping Paseo Zona Sul (Wenceslau Escobar, 1823, loja 14), no bairro Tristeza. O romance conduzido à maneira de Albert Camus (do qual Mahon epigrafa trecho de ‘A Peste’) trata de uma cidade fictícia com o nome Alegria, mas que convive com a tristeza de uma espécie de praga que leva as pessoas e até os peixes a cometerem o suicídio. O livro é um lançamento conjunto da gaúcha Editora Sulina e da editora Tanta Tinta, do Mato Grosso. Mahon é autor de obras de contos como “Contos Estranhos”, “Doutor Funéreo e Outros Contos de Morte”; de poesia como “Palavrazia” e “Meia Palavra Vasta” e de romances como “O Cambista” e “O Homem Binário e Outras Memórias da senhora Bertha Kowalski”.

O blog Livros A+ resolveu dar dois dedos de prosa via whatsapp com este autor que estará em Porto Alegre nesta sexta para falar do romance Alegria, das suas influências de Camus a Saramago e outros papos literários.

Livros A+ – Como tiveste a ideia de “Alegria”?

Eduardo Mahon – Alegria é um livro que é essencialmente Camusiano. Ao contrário do Gabriel García Márquez e do Juan Rulfo, a minha principal influência para o Alegria talvez tenha sido o Albert Camus em A Peste. Tanto que o último parágrafo de A Peste dá início ao Alegria, na página preta como a epígrafe. Ele diz que a peste pode voltar. Eu pensei numa peste absolutamente incompreensível, que é a dos suicídios em Alegra. Uma peste que não depende do outro, de contágio, depende muito mais dos nossos infernos pessoais. Depois de acabar o livro, você pode traçar uma série de paralelos. Um deles poderia ser o Ensaio Sobre a Cegueira, do José Saramago. Não me passou nada além do que a influência do Albert Camus.

Livros A+ – De onde vem tuas influências, tuas referências literárias?

Eduardo Mahon – é claro que eu li García Márquez, o Saramago, o Rulfo, o Ernesto Sábato, enfim todos os grandes escritores que flertam com o fantástico, mas acho que o fantástico foi despertado em mim quando era bem mais jovem e li o Nikolai Gogól. Ter lido O Capote, o Nariz, isto me influenciou mais do que com Cem Anos de Solidão, Cândida Erêndira e sua Avó Desalmada, O Amor nos Tempos de Cólera, Memórias de Minhas Putas Tristes, os livros do Gabo em geral. Acho que já mais maduro eu li bastante coisa do Saramago e me interessei pelo Saramago mais pela técnica e pela estética do que pela história. Comecei a lê-lo com Todos os Nomes, depois O Evangelho Segundo Jesus Cristo, O Cerco, Jangada de Pedra, Ensaio sobre a Cegueira, o Elefante. Dele, a inovação estética é absolutamente incrível. A maneira dele escrever me influenciou muito, na supressão de sinais gráficos do texto, como travessão, aspas, a utilização do parágrafo monobloco, isto é muito Saramago. Acho, por exemplo, que o parágrafo está com seus dias contados.

Livros A+ – Como pensas que deve ser a boa literatura nos dias de hoje?

Eduardo Mahon – A questão da boa literatura é muito subjetiva. Eu acho que nós temos que partir de algum lugar. Como é impossível se ler tudo o que temos disponível hoje, nós precisamos priorizar, ir por algum caminho. O meu caminho foi ler os clássicos primeiro. Eu li os clássicos russos. Me lembro bem disso. Depois, os europeus em geral e finalmente eu comecei a ler a teatrologia grega, que no final das contas é a raiz comum dos ícones ocidentais. Este é o meu caminho. Tem gente que começa por um autor, que começa a se seduzir por um estilo. Em função de uma proximidade que eu tinha com pessoas que tinham coleções de clássicos. Comecei a ler o cânone primeiro. O meu padrão de avaliação eu confesso que é muito alto, canônico. Depois li o anticanônicos, leio os contemporâneos, leio os lançamentos, os prêmios Pulitzer, os Book Prime, os Nobel. A boa literatura cuida do ser humano. Para mim, ela é aquela que daqui a cem anos continuará instigante, falando do ser humano. Ela não é circunstancial, ela é universal. O sujeito que está produzindo no Crato (CE) ou na Sibéria está falando do ser humano. Ele não está contanto uma história circunstancial. Ele está expressando um dilema do ser humano. É claro que há questões estéticas e uma maneira brasileira de fazer literatura, pois aí é a nossa personalidade em ação.

Livros A+ – E as novidades da tua carreira, além de “Alegria”?

Eduardo Mahon – Está sendo traduzido este ano o livro “Contos Estranhos” para a Bélgica e para a Holanda. Este ano ainda, eu lanço “O Homem Binário” e “Alegria”, em Portugal. E no ano que vem, eu lançarei “Contos Estranhos” na Primavera Literária, em Paris, além de Bélgica e Holanda. Eu fico satisfeito de encontrar outras pessoas que embarquem na minha maluquice. A estética do conto é muito diferente da do romance. Há muita coisa implícita no conto. O bonito é estar implícito. No romance é preciso explicitar mais. A estética do conto é de uma escrita frenética, mais agudamente fantástica e insólita. Então, entrar em outros países é fenomenal. Mandando um abraço aos gaúchos e querendo encontrar pessoas que amem e falem de literatura, além da gastronomia aí do Sul que é fantástica.

SÉRGIO GUIMARÃES

Mahon, Eduardo (2018). Alegria. Cuiabá: Carlini & Caniato; Porto

Alegre: Editora Sulina, 2018, pp. 175.

Sérgio Guimarães de Sousa

Universidade do Minho

Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

No contexto de uma atenção editorial cada vez mais dependente em larga escala de sofisticadas estratégias de marketing, todo o crítico literário ter-se-á já confrontado com essa experiência, sempre surpreendente e feliz, que é a de se cruzar com um livro praticamente anónimo, porque assinado por um escritor pouco menos do que desconhecido, e descobrir, afinal, no seu interior um texto magnífico.

Um livro, por outras palavras, cujo virtuosismo estético-literário saltaria de tal modo à vista que, sem grandes despesismos hermenêuticos, merecesse o direito imediato à preservação.

No meu caso, o escritor chama-se Eduardo Mahon, e o livro intitula-se Alegria. Em bom rigor, o autor não me era de todo incógnito.

Dele tinha previamente lido Contos Estranhos (2017), textos assaz exemplificativos da sua estupenda perícia técnico-narrativa e do seu não menos impressivo poder imaginativo. Em todo o caso, esta introdução prévia ao romancista pela mão segura do contista não podia por si só antecipar a excecionalidade do romance. Como é sabido, bons contistas não desembocam forçosamente em romancistas de primeira linha.

Que dizer, então, no curto espaço desta recensão, de Alegria?

Antes de mais, que não será necessária particular sagacidade hermenêutico-exegética para filiar esta obra numa ascendência literária facilmente reconhecível. A narrativa, com efeito, apresenta-se sem custo como possível filha pródiga d’O Alienista, sem prejuízo, como é claro, de outras referências intertextuais maiores (Rhinocéros, de Ionesco, por exemplo; ou mesmo, consinta-se, por flagrante contraposição temática, Intermitências da Morte, de Saramago).

Assumido herdeiro ou não de Machado de Assis, o certo é que Mahon nos oferece, nesta fábula, tintada de realismo mágico, uma poderosa alegoria em torno da condição humana. A traços largos, a intriga resume-se em poucas palavras. Divorciado e sem grandes estados de alma, um médico, em tudo banal, exila-se numa pequena

cidade do interior, sugestivamente denominada Alegria. É então que, muito estranhamente, irrompe um fenómeno inimaginável: um virulento surto de suicídios, antecipado, como se de um sinal profético se tratasse, pela morte de todos os peixes do rio. Dir-se-ia que o jovem clínico, contrariando a incumbência profissional, trouxe, sem que ninguém alguma vez o venha a suspeitar, a morte por contaminação.

Ou seja, como se a ontologia do vazio que parece transparecer na sua personalidade, um tanto descomprometida com a realidade (desde logo, pela sua manifesta incapacidade, ou quase, de estabelecer laços sólidos com quem quer que seja), se traduzisse na morte de todos aqueles que com ele privassem. Tanto mais que antes de chegar a Alegria, o médico, em boa verdade, já trazia no seu encalço os óbitos, razoavelmente inexplicáveis, da ex-mulher e, antes disso, do pai. A situação, sem paralelo, torna-se tão crítica que o poder político, alarmado com a incessante proliferação de cadáveres, se vê constrangido a adotar, procurando deste modo evitar o extremo abismo, medidas drásticas e muito típicas dos regimes totalitário-burocráticos. Razão pela qual a pacatez de Alegria se converte bem depressa no seu reverso obsceno. O ponto mais alto desse reverso ocorre quando tudo passa a funcionar num horizonte despótico, que é como quem diz, ao serviço de uma estratégia de perseguição obsessiva.

Ao nível do estilo e da linguagem, convirá assinalar que o romance se pauta por um léxico desprovido de ornamentações e todo o tipo de efeitos rebarbativos. O que isto significa é que, visto a partir de que ângulo for, o estilo é elegante e eficaz, não se perdendo na eloquência de uma retórica vácua e empastelada. O mesmo é dizer, a excelência fraseológica de Mahon, não há como negá-lo, decorre daquela aptidão pela qual a inteligência ficcional de um escritor se mede pela sua desenvoltura em condensar muito em poucas palavras.

Acresce o facto de as frases, pouco extensas, se concatenarem, de um modo geral, e a bem da legibilidade, em regime de parataxe. Como diria, n’O Paraíso e Outros Infernos, com inteira sensatez, José Eduardo Agualusa: «Escritores muito jovens tendem ao artifício fácil. A híperadjetivação, por exemplo, é uma doença infantil da literatura. Mais tarde, à medida que cresce, um escritor aprende a cortar. A partir de certa altura compreendemos que o mais importante é a simplicidade. O

mesmo quanto à vida. Cortando tudo quanto é artifício ficamos mais livres e, talvez, mais próximos da felicidade» (Lisboa, Quetzal, 2018, pp. 21-22.). Não é custoso perceber que a prosa de Mahon configura esta maturidade literária de que nos fala o autor de Milagrário Pessoal.

Despojamento estilístico só alcançável na dicção de quem, qual joalheiro a aperfeiçoar filigrana, dispõe de um domínio magistral da linguagem e das cadências do estilo. Leia-se, a título de exemplo, esta esclarecedora passagem (e repare-se, já agora, na incrível atitude fleumática, melhor dizendo, alheada do protagonista perante a tragédia de que padece Alegria): «Era questão de tempo. Eu imaginava – ou sentia – que as mortes não iriam acabar naquelas três. Suicídio é como bocejo. Quando alguém começa, a tendência é se espalhar. Pode ser desumana a comparação, mas foi o que me ocorreu no momento, observação sem nenhum rigor científico. Não tardou para se confirmar minha teoria. À noite, por volta das dez horas, quando ainda todos estavam acordados, ouviu-se uma gritaria de um canto a outro de Alegria. Do alto da ponte, jogara-se Gentil Mattos e, do outro lado, da cidade, Carlos Bianchi cortara os pulsos na bandeira de casa. Naquele momento, eu não precisava ser comunicado de nada. Os gritos me chegaram à varanda onde tomava a terceira dose de whisky da garrafa que estava no final. Lamentei o fato de me esquecer de fazer o gelo. Ao virar o resto do líquido, vi no fundo do copo de cristal vários homens que entravam na minha casa pelo portão de ferro. Foram me pegar para o primeiro plantão do que, enfim, foi diagnosticado formalmente: epidemia» (pp. 59-60).

Na pluralidade de itinerários que neste romance se podem trilhar, a desafiarem a cada passo a perspicácia do leitor, não é ocioso prestar demorada atenção ao investimento alegórico do texto e, por extensão, à sátira civilizacional. Sátira especialmente visível nas críticas tecidas à ordem política e às relações burguesas. Assim, este notável romance atinge não raro, pode dizer-se, a condição documental. Através dele se expõe, com as suas hierarquias, toda uma estratificação sociocultural e respetivas sociabilidades conviviais. Daqui decorre uma representação válida, é de crer, para todas as pequenas, e esquecidas, povoações do interior desse território sem fim que é o Brasil. E nesta examinação do aparelho social em formato pequeno não é menor o lugar reservado ao rastreio das enfermidades do corpo político. Revelando acentuado pessimismo político, Mahon não se inibe, pois, de enfatizar a perfeita (e, deveras, chocante) inoperância do poder instituído, seja ele nacional ou local.

Se há uma lição a extrair de Alegria, essa lição poderá ser, entre outras possíveis, a de a clivagem entre a boa convivência democrática e a moldura autocrática se afigurar, na realidade, bem frágil. Sobretudo se o contexto for (e não é difícil imaginar cenários suscetíveis de o preencher: alterações climáticas ferozes, pandemias, hecatombes tecno-digitais, etc.) o de uma situação radical e incontrolável.

Quanto ao (surpreendente) final do livro, que resisto à tentação de desvendar, diria somente isto: é o final astuto de uma narrativa, digamos, de interrogação, na medida em que se suspende um sentido definitivo em favor de um final algo aberto e inconclusivo. Não é essa, ao fim e ao resto, a missão por excelência da (grande) literatura?